Quelle a été votre formation initiale ?

J’ai suivi une formation en art monumental à Bruxelles. Dans ces cours, qui n’existent plus aujourd’hui, on étudiait la peinture en relation avec l’architecture, notamment les fresques.

Quelles étaient vos motivations pour faire des affiches de films ?

Depuis l’âge de quinze ou seize ans, je suis un spectateur de cinéma assidu. J’ai toujours été attiré par le cinéma. J’étais même persuadé de faire un film un jour. Mais maintenant, j’estime que, depuis une quinzaine d’années, les moyens à mettre en œuvre et l’infrastructure nécessaire pour réaliser un film sont totalement démesurés. Même en utilisant une caméra numérique. Je connais assez de réalisateurs pour savoir les sacrifices que cela implique.

Comment êtes-vous venu à l’affiche de cinéma ?

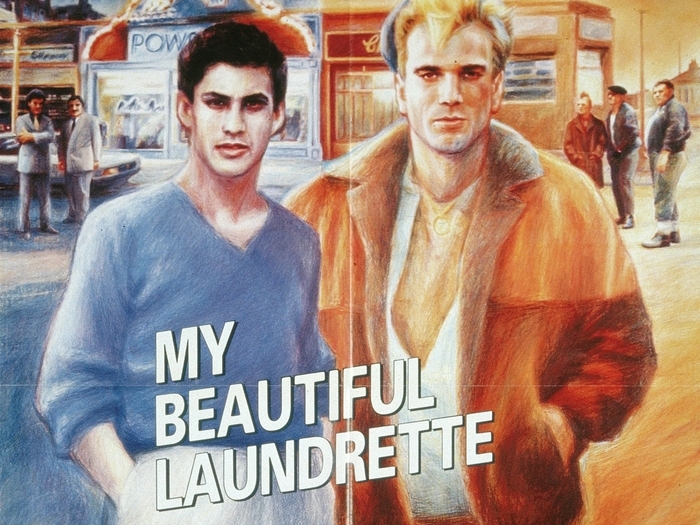

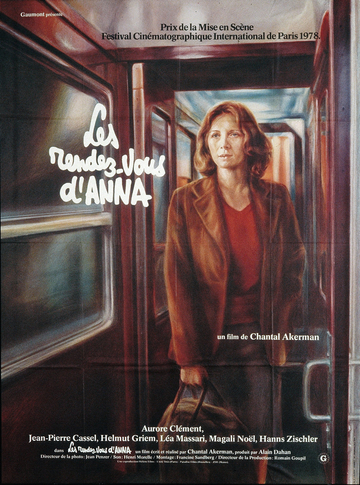

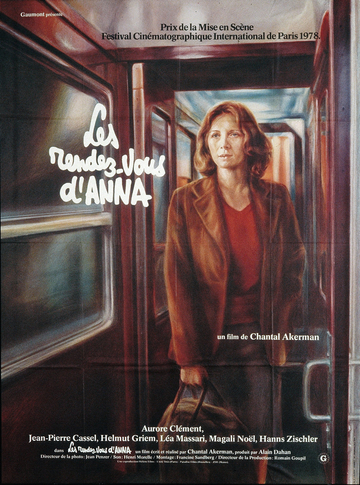

Accidentellement, par connaissance… Je n’étais pas du tout dans le circuit du cinéma, et lorsque vous êtes nouveau dans le milieu, vous n’êtes pas accepté. Généralement, si l’on n’est pas demandé par le réalisateur, on a peu de chance de faire des affiches. Le plus souvent, le réalisateur doit obéir au distributeur. C’est encore plus vrai aujourd’hui, où deux grandes compagnies se partagent 80 % du marché, chaque distributeur ayant son agence, à part quelques cas exceptionnels. Chantal Akerman avait fait appel à moi pour l’affiche des Rendez-vous d’Anna en 1979, puis, à la demande de Juliet Berto, j’ai travaillé pour l’affiche de Neige (coréalisé avec Jean-Henri Roger). Juliet Berto a beaucoup insisté auprès des producteurs, elle savait ce qu’elle voulait. Et pour la dernière affiche de film que j’ai faite, Place Vendôme, c’est Nicole Garcia qui m’a sollicité : elle souhaitait autre chose que ce que lui présentait l’agence.

Comment procédez-vous pour réaliser vos affiches ?

Cela dépend, car le statut de l’affiche a évolué entre les années 60 et aujourd’hui. Dans les années 80, quand j’ai réalisé la plupart de mes affiches, on faisait appel à moi pour un travail de création précis. À l’époque, on s’adressait à des créateurs, car le marché publicitaire était occupé ailleurs. Aujourd’hui, les agences de publicité s’intéressent aux affiches. C’est devenu leur quart d’heure de récréation. Les nouvelles technologies informatiques leur ont permis de suivre toute la chaîne, depuis la conception, le montage, le tirage et l’impression, jusqu’à l’achat d’espace. L’ordinateur est désormais utilisé pour réaliser 90 % des affiches de film. Je travaille moi-même avec cet outil depuis quelques années. Mais j’ai l’habitude de casser mon jouet tous les cinq ans !

Quelles sont les différentes étapes d’élaboration d’une affiche ?

Tout d’abord, voir le film, ce qui me paraît la moindre des politesses ! En regardant le film, il surgit tout de suite une idée qui semble évidente mais qu’il faut laisser reposer. Ensuite, j’essaie de trouver une idée forte à suggérer ; encore qu’aujourd’hui, ce ne soit plus une idée, mais un parfum ou une espèce de situation ouverte qui permette d’illustrer l’ambiance du film. Autrefois, un croquis sur un coin de table suffisait pour présenter un projet et servir de base de discussion. Le réalisateur comprenait votre intention à partir de l’esquisse, surtout si, vous connaissant bien, il s’adressait à vous en sachant que vous iriez dans le sens de ce qu’il souhaitait. De nos jours, l’outil informatique a contribué à rendre l’œil paresseux. Les clients ne prennent plus la peine d’imaginer ce que donnera finalement votre projet et vous demandent de leur soumettre dès le début une affiche quasi terminée. Avec l’ordinateur, il est désormais facile de proposer rapidement quinze déclinaisons d’une idée – et non quinze affiches différentes – pour engager une discussion avec l’agence ou la distribution. C’est pourquoi on vous demande un projet finalisé. Pour ma part, je propose souvent deux directions, tout en sachant laquelle sera choisie…

Une fois le projet accepté, comment réalisez-vous concrètement l’affiche?

Je travaille à partir d’un montage de photos ou, le cas échéant, de Polaroïds que je tire moi-même dans un noir et blanc plutôt gris. La qualité importe peu, l’intérêt étant d’obtenir un fond pour le gabarit. J’ai toujours préféré utiliser une base photographique en noir et blanc pour retravailler la couleur. Sous le dessin, le montage existe donc encore en filigrane et donne les bases réalistes. J’utilise à présent l’outil informatique, mais avant, c’était un travail manuel, à l’acrylique, au crayon ou à l’aérographe sur papier, un peu dans la continuation des affiches peintes des années 50. Je suppose que c’est un peu ainsi que procédaient les hyperréalistes. Mais je n’ai pas toujours procédé de cette manière : il y a eu des exceptions. Pour les peintures de Las Vegas, The Big Room, je n’avais pas besoin de base réaliste, car je ne voulais pas que ce soit trop ressemblant. Je m’étais forcément inspiré d’Edward Hopper, mon but étant de travailler sur la solitude dans une chambre, de raconter la vie en une image et de chercher la blessure de chaque individu. Le propos devait être intérieur à l’univers : c’était Monsieur X, mais pas de façon photographique évidente.

Quelles techniques de peinture ou de dessin utilisiez-vous pour vos affiches des années 80 ?

Il ne s’agissait pas d’une technique propre à l’affiche de film mais d’une prolongation de mon travail pour Rock Dreams. Cela correspondait bien à l’air du temps, avec l’espèce de renouveau, de revisite des années 50 et 60. C’est donc une continuité, à ceci près que le cinéma demande souvent une ressemblance plus évidente avec le personnage, donc une approche plus photographique.

Est-ce vous qui choisissez les photos ?

Oui. Quand il y a de bonnes photos de plateau, c’est plus facile. La situation peut être un peu modifiée, mais elle reste très proche de la photo. Malgré tout, ce n’est pas la photo du film ou du plateau qui me donne la situation. J’essaie toujours de procéder à une espèce de montage avec un graphisme, pas au sens pur, mais au niveau de l’affiche en général. C’est en fonction d’une petite ligne de force que l’on trouve la photo qui convient. En l’absence de photos, il arrive parfois qu’on me demande d’inventer. C’est même un peu devenu ma spécialité, je suis un peu comme le plombier ! Mon background de dessinateur me sert, car, depuis à peu près dix ans, je travaille à recréer de fausses réalités. Par exemple, pour représenter la vitre de la cabine dans Paris, Texas, j’avais pris pour modèle les mains de ma femme.

Vous faites maintenant des collages photographiques par ordinateur, par exemple pour l’affiche de Place Vendôme.

Il se trouve que l’affiche de Place Vendôme était impossible à réaliser avec des photographies existantes. Je me souviens que seuls des Polaroïds des visages étaient disponibles. J’ai dû redessiner les corps qui n’existaient pas. C’est une des affiches les plus construites que j’ai faites. Donc, tout est « faux » dans cette affiche, toutes les diagonales et les verticales devaient épouser la forme d’une espèce de diamant. C’était aussi une coquetterie : malgré l’énorme travail de dessin et de montage, je voulais que le public croie à une photo.

Etes-vous libre de réaliser le visuel que vous voulez, ou est-ce le réalisateur, le producteur ou le distributeur qui décide ?

Cela dépend de chaque distributeur, producteur ou réalisateur. Mais j’étais beaucoup plus libre autrefois. Il s’agissait alors de deviner ce que l’on attendait de moi.

L’importance des comédiens influe-t-elle sur la conception d’une affiche ?

De temps en temps, il y a une idée forte qui permet d’oublier les comédiens. Mais il faut bien entendu tenir compte de l’aspect commercial, surtout si le rôle principal est tenu par un acteur renommé. Et il est très rare qu’un producteur soit au-dessus de ça.

Que pensez-vous de l’affiche de cinéma aujourd’hui ?

Après avoir été placée très haut, l’affiche est peut-être maintenant déconsidérée, car on peut promouvoir les films autrement. Il y a eu deux écoles d’affiches. Je me souviens, quand j’étais jeune, de l’affiche polonaise, qui inventait un autre esprit en stylisant. Il y avait des affiches superbes, mais, à l’époque, je ne comprenais pas comment on pouvait faire une gymnastique à propos du travail d’un autre. Mes influences étaient très américaines, et j’estimais que la moindre des politesses était de ne pas disserter sur le travail d’un autre. Je préférais restituer l’atmosphère du film. Mais je pense qu’on est peut-être allé trop loin dans ce sens-là : aujourd’hui, il n’y a plus vraiment de création à l’état pur d’une image. Un retour à l’affiche stylisée, si elle respecte le film, fait du bien ! En tout cas, je crois qu’il serait temps de revenir à des choses beaucoup plus personnelles, qui se démarqueraient du simple montage photo, même s’il y a des affiches superbes dans ce style. Je pense par exemple à l’affiche de Wolf, avec Jack Nicholson, très noire et d’où ressortent des yeux inquiétants. Elle aurait beaucoup plus marqué il y a vingt ans qu’aujourd’hui, où l’œil a digéré ce type d’image, s’y est habitué, car il y a un phénomène d’inflation.

Vous avez fait l’affiche de Taxi Driver en 1975.

J’ai d’abord été sollicité à Londres où j’exposais pour l’affiche de Mean Street. Mais ce projet n’a pas abouti, car, à l’époque, Scorsese avait des difficultés à faire sortir le film, faute de distributeur. J’ai ensuite rencontré Martin Scorsese aux États-Unis qui m’a demandé de faire l’affiche américaine dessinée de Taxi Driver.

Pour quels films avez-vous travaillé avec les cinéastes Altman et Coppola ?

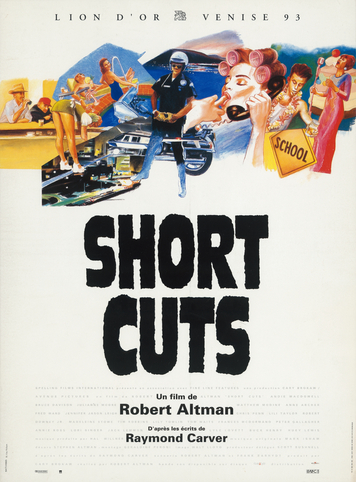

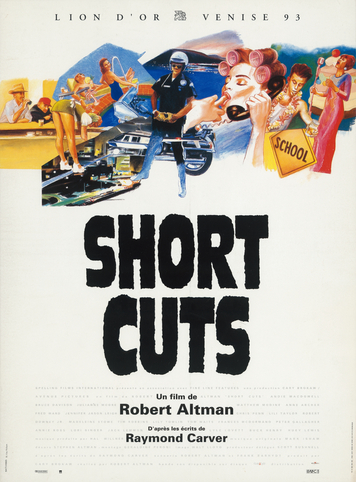

Pour Altman, j’ai fait l’affiche française de Short Cuts, composée d’un montage de petites scènes et de dessins un peu dans le style des cartoons américains. Pour Coppola, j’avais présenté une affiche pour Coup de cœur, qui a été refusée. Un couple représenté de façon assez réaliste était irradié par l’éclairage blafard des néons, un peu à la façon de l'affiche pour The Big Easy (Jim McBride) mais beaucoup plus réaliste. Les couleurs étaient très violentes. Pour Coppola producteur, j’ai fait l’affiche du film de Wenders, Hammett.

Parlez-nous de votre collaboration avec Wim Wenders avec lequel vous avez travaillé à plusieurs reprises.

Wim Wenders était venu visiter l’exposition des originaux de Rock Dreams, qui avait du succès à New York. Il avait terminé L’Ami américain et avait demandé à l’affichiste (Hans Peter Sickert) de s’inspirer de mon travail. Wenders m’a ensuite directement proposé de travailler avec lui en m’avouant : « Je t’ai honteusement pillé pour L’Ami américain ». Cela a été le début d’une amitié et d’une collaboration pour six affiches de ses films. Nous communiquions souvent par téléphone. Je lui présentais l’idée et il m’encourageait. C’était plus intime comme travail. Lorsque l’on s’entend bien avec le réalisateur et qu’il a le pouvoir de donner son avis, cela ne peut que bien se passer, d’autant que nous nous entendions aussi très bien avec la distributrice.

Vous abordez également le cinéma par d’autres biais que l’affiche. Comment avez-vous travaillé avec Alain Resnais pour son documentaire Gershwin ?

Resnais voulait une grande fresque de 15 mètres de long sur 2,50 ou 3 mètres de haut. Son idée était d’avoir une unité de décor, de lieu, qui permettrait à la caméra de se promener dans cet espace où seraient incrustés des éléments de référence à l’œuvre de Gershwin. C’était donc un travail didactique, de documentation, de consultation concernant ce compositeur. J’ai passé deux années à réaliser ce travail. À l’époque, c’était de la folie, du luxe, alors qu’aujourd’hui, avec l’informatique, on pourrait faire ça beaucoup plus rapidement. Pour cette fresque, je suis parti d’une base photographique, remise à plat en gris clair, pour pouvoir tout redessiner aux pastels. C’est le même procédé que pour les affiches.

Parlez-nous du générique que vous avez fait pour l’émission télévisée Cinémas Cinéma.

Claude Ventura m’avait proposé ce projet. Nous nous étions connus alors qu’il faisait un reportage sur Rock Dreams et nous étions tout de suite très bien entendus. Au début, je me suis posé la question de savoir pourquoi on faisait appel à un dessinateur, alors qu’il existe tellement de matériel sur le cinéma. J’ai donc mis un point d’honneur, pour justifier ma présence, à faire des images qui n’existaient ni en photo, ni en film ! Le principe de ce générique est d’ailleurs assez proche de ce que j’ai fait après pour Gershwin de Resnais. La caméra se promenait sur des panneaux assez grands et zoomait sur les détails. Par exemple, j’étais parti du personnage de Marlon Brando dans Sur les quais d’Elia Kazan. Autour de lui, un panorama énorme permettait à la caméra de s’approcher de l’entrée d’un studio, puis de découvrir Hitchcock, puis Cary Grant dans les montagnes de La Mort aux trousses, puis Fellini sur un tournage, etc. Cette construction narrative avait pour but de créer un effet de surprise et aussi d’évoquer l’idée du rêve.

Comparée à vos autres activités, l’affiche de film vous apparaît-elle comme un domaine important ?

C’est important, sinon je ne le ferais pas, mais cela reste accessoire pour moi, comme mon travail pour les pochettes de disques. Ce n’est pas mon activité principale. Même si c’est un à-côté sympathique, qui me permet de faire un travail rapide entre deux travaux plus longs, je ne tiens pas à devenir affichiste de cinéma. L’affiche étant devenue ce qu’elle est, peu créatrice, j’ai refusé beaucoup de propositions. Je trouverais intéressant de revenir au dessin ; encore faudrait-il que les décideurs le veuillent, et, pour cela, il faudrait qu’ils aient vu quelques exemples…

Avez-vous d’autres projets d’affiches ?

Je suis en compétition sur un croquis de base pour un projet : L’Homme dans le train de Patrice Leconte. Autrefois, j’étais beaucoup plus proche du circuit de la réalisation. C’est souvent un cercle d’amitié qui permet les rencontres et les projets. Je peux passer quatre, cinq ou dix ans sur un travail, sans contact avec d’autres univers. J’ai pris une tangente, et même s’il arrive encore qu’une agence fasse appel à moi, cela reste occasionnel.

Que deviennent les originaux des affiches que vous avez réalisées ?

Parfois, il est convenu que les originaux reviennent au distributeur ; parfois je les reprends, je peux les vendre ou les garder. J’en ai conservé deux : Les Ailes du désir et Paris, Texas. J’ai mis un point d’honneur à ne pas le vendre à Anatole Dauman qui voulait l’original après qu’il ait changé l’affiche suite aux prix remportés au festival de Cannes…

Propos recueillis par Bertrand Keraël le 8 juillet 2002