Comédies musicales

Du 12 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma

C'est dans une livraison historique de la revue Cinéma 59, consacrée au musical hollywoodien, que Cyd Charisse apparaissait en couverture en même temps que le slogan : « la joie de vivre du cinéma ». Ce sous-titre est aussi celui de cette rétrospective, ainsi que de l'exposition à la Philharmonie de Paris, jusqu'au 27 janvier 2019.

Définitions

Le concept même de « joie de vivre », tout comme le terme de « comédie » accolé au mot « musicale », nous paraissent pertinents, de même que la tragédie de Carmen ressortit de « l'opéra-comique », musicalement plus léger, plus accessible et populaire que l'opéra. Il y a certes des musicals qui ne sont pas des comédies, la veine (mélo)dramatique du genre est riche en exemples divers, de West Side Story à La La Land. Mais même dans ces films, le chant, la musique ou la danse aident les personnages à conserver l'espoir d'une résolution utopique, à affirmer leur liberté, bref, à exprimer contre toute attente cette joie de vivre du cinéma. La programmation de ce cycle n'est qu'un survol de la richesse du genre. Elle s'articule en plusieurs axes qui, parfois, se recoupent, car le musical est un genre collaboratif par excellence, où des créativités individuelles travaillent de concert à l'éclosion d'une œuvre.

Fred Astaire / Gene Kelly / Busby Berkeley

Deux figures tutélaires dominent à la fois l'histoire et les fondements esthétiques du genre : Fred Astaire et Gene Kelly, devant comme derrière la caméra. Si Astaire ne figura presque jamais aux génériques autrement qu'en tant que star, sa façon de danser, de chanter, et de jouer en fusionnant toutes ces activités, fut décisive dans la conception du musical « intégré », le récit et l'évolution des personnages étant inconcevables sans l'intervention des numéros musicaux. C'est aussi un génie musical, qui fait adopter par le mainstream hollywoodien la rythmique complexe du jazz, utilisant les claquettes comme instrument de percussion. Gene Kelly, apparu la décennie suivante, opère un mouvement paradoxal. D'une part, il démocratise le danseur à l'écran, proposant au spectateur non pas un transfert idéalisé comme avec l'aristocratique Astaire, mais une identification : « Si je suis capable de le faire, vous aussi... » D'autre part, il affiche des aspirations artistiques plus délibérées, souhaitant apporter au musical la légitimité du ballet classique et de la danse moderne, la réalisation étant le passage obligé de sa maîtrise de l'œuvre, d'abord avec la complicité de son ex-assistant Stanley Donen.

Mais la double compétence de chorégraphe-réalisateur est antérieure à Gene Kelly, puisque dès 1930, Busby Berkeley est ainsi crédité : « Dances staged and directed by... » (« Danses mises au point et mises en scène par... »). Sa singularité est de n'avoir jamais été danseur lui-même, mais d'avoir une vision chorégraphique indissociable du langage cinématographique : cadrages, lumière, mouvements de caméra, montage sont indissociables de sa conception de la danse filmée. Quatre décennies plus tard, il appartiendra à Bob Fosse, lui aussi chorégraphe et metteur en scène, de faire exploser le genre tout en construisant son tombeau : Que le spectacle commence (1979) signe la fin du musical classique et annonce la transition du genre vers de nouveaux moyens d'expression (clips, séries, Internet).

La comédie musicale n'est pas incompatible avec la politique des auteurs : même s'ils ne sont ni danseurs, ni chorégraphes, de grands cinéastes comme Rouben Mamoulian et Vincente Minnelli, ou, plus occasionnellement, Howard Hawks ou Robert Wise, ont montré leur prédilection pour le genre grâce à leur sens du rythme et de l'espace, leur capacité à fédérer les compétences des équipes techniques et à magnifier l'interprétation des acteurs.

L'apport créatif des stars féminines a toujours été patent, mais ce n'est que récemment que le champ des recherches culturelles s'y est intéressé de façon approfondie, à travers les gender studies, les star studies, les queer studies ou plus largement les analyses esthétiques du musical. La reconnaissance de Ginger Rogers, trop longtemps considérée comme secondaire dans le tandem qu'elle formait avec Astaire (même si « elle faisait comme lui, mais à reculons et sur talons hauts »), l'importance de Judy Garland dans le mélange entre représentation et intimité, les prestations dansées de Cyd Charisse au carrefour du ballet et du jazz, les fortes personnalités des sex symbols Rita Hayworth et Marilyn Monroe guidées par le chorégraphe Jack Cole, ou l'attrait d'une vedette « familiale » comme Julie Andrews nous renseignent autant sur l'imaginaire du genre que sur les archétypes d'une époque transcendés par la singularité des talents.

De Lena Horne à Gregory Hines

Le statut « problématique » des artistes afro-américains dans une industrie régie par les blancs, mais exploitant leurs aptitudes musicales via la mode du jazz et du swing, ne saurait occulter la popularité des stars noires, de Bill Robinson et Lena Horne à Gregory Hines : cette question est présente autant dans les divertissements à distribution entièrement noire (Symphonie magique), que dans le seul film qui traite réellement du problème, le méconnu Tap Dance.

On ne saurait par ailleurs évoquer l'histoire du musical sans citer les auteurs-compositeurs qui ont œuvré à son rayonnement, souvent bien au-delà des films eux-mêmes (radio, TV, disque, partitions publiées). La plupart d'entre eux sont présents dans cette rétrospective, des frères Gershwin à Stephen Sondheim, en passant par Michel Legrand.

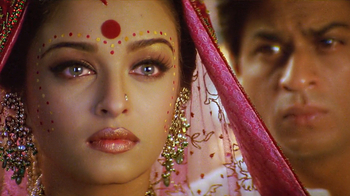

Comment le genre s'est-il adapté à l'époque contemporaine ? La nostalgie, la citation ou le pastiche sont des éléments inhérents à la comédie musicale depuis ses débuts et tout au long de son histoire (Chantons sous la pluie, sorti en 1952 et dont l'action se déroule en 1927). Le cinéma des années 1970 à nos jours ne cesse de convoquer des époques révolues du genre, adaptées au goût du jour. Dès 1971 dans The Boy Friend, Ken Russell fait référence à Busby Berkeley dont le nom était alors oublié, et Grease (1978) sera un hommage aux années 1950, comme La Petite Boutique des horreurs (1986) aux séries B des années 1960. Plus près de nous, Moulin Rouge! et Chicago revisitent ironiquement le passé (Belle Époque, années folles) par le prisme du vidéoclip et des effets numériques. Quant aux cinématographies non américaines, elles ne sont ici qu'évoquées, soit par l'appropriation du genre dans le contexte du cinéma d'auteur français (Jacques Demy, le tandem Martineau-Ducastel), soit par l'affirmation en Inde d'une industrie autonome dont l'efficacité surpasse le modèle hollywoodien, sans pour autant négliger l'ambition artistique.

N. T. Binh