John Ford

Du 3 décembre 2014 au 23 février 2015

Monumental John Ford

Étalée sur cinq décennies, l’œuvre de John Ford est un monument aux entrées multiples, une cathédrale aux travées innombrables. Aussi, face à elle, a-t-on le sentiment qu’il serait non seulement impossible d’en venir à bout mais aussi incongru de prétendre lui donner un sens à la fois définitif et global. Le cinéma de John Ford échappe à toute réduction idéologique. C’est sans doute en raison de cela qu’on a souvent voulu ou pu coller à l’auteur de Stagecoach toute sorte d’étiquettes faciles, en faire l’incarnation, à chaque fois idéale, d’hétérogènes catégories cinématographiques ou morales, variables selon les périodes de sa carrière : réalisateur de films de prestige à Oscars, maître du western, progressiste rooseveltien, militariste conservateur, grand classique ou moderne brechtien. Chacun son Ford, serait-il possible de décréter, tant l’intérêt pour son œuvre s’est scindée au cours de son histoire en jugements antinomiques. On peut aimer les films de John Ford pour des raisons diamétralement opposées et sans doute, à chaque fois, pourrait-on se voir reprocher de ne se contenter que de la vision partielle et amputée d’une totalité insaisissable. L’être de son art se cache dans la contradiction.

Pauvre, catholique et irlandais

Frank Feeney est né le 1er février 1895 à Cape Elisabeth, dans le Maine. Il est le dernier d’une famille de onze enfants d’immigrés catholiques irlandais. Son œuvre n’oubliera d’ailleurs jamais d’interroger cette généalogie, religieuse, prolétaire et irlandaise. Après avoir exercé divers métiers, il rejoint son frère Francis, qui a commencé à Hollywood une carrière d’acteur et de réalisateur à Universal, sous le nom de Francis Ford. Il en devient, sous le nom de Jack Ford, l’homme à tout faire, l’assistant réalisateur tout en interprétant divers rôles dans ses films. Il signe sa première réalisation, The Tornado, en 1917. De cette période ne subsistent que quelques titres, dont trois films avec Harry Carey en vedette. Ford est débauché en 1920 par la compagnie de William Fox. Commence une série d’œuvres plus ambitieuses, dont certaines influencées par le cinéma allemand de l’époque, premier signe d’un expressionnisme qui ne se réduira pas à la décoration pure ou à la création d’atmosphères, mais cherchera à inscrire l’Idée elle-même dans le plan. Four Sons en 1928 sera l’aboutissement de cette volonté tandis que Iron Horse aura, dès 1924, dégagé une ambition substantielle : celle d’affronter, en une vaste épopée filmée, celle du chemin de fer, les origines de l’Amérique et les progrès de ce que l’on appelle la civilisation. Il gagne son premier Oscar de réalisateur en 1935 avec The Informer (Le Mouchard), œuvre encore fortement marquée par l’expressionisme, s’attaque à des sujets historiques (Mary of Scotland/Mary Stuart) et aborde, en une superbe et discrète trilogie, avec Will Rogers en vedette, une plongée nostalgique, comique et inquiète dans un passé inoubliable et pourtant ambigu (Doctor Bull, Judge Priest, Steamboat Round The Bend).

En 1939, Stagecoach (La Chevauchée fantastique), résurrection du western dans un Hollywood qui avait relégué le genre dans le ghetto des compléments de programme, est une sorte de révolution. Les récits de l’Ouest s’émancipent, passent de la naïveté documentaire d’origine à une forme de vérité iconique et mythologique. S’ensuivra une série de chefs-d’œuvre : Young Mr Lincoln (Vers sa destinée), Drums Along The Mohawk (Sur la piste des Mohawks), Grapes Of Wrath (Les Raisins de la colère). Ce dernier titre vaudra à Ford un nouvel Oscar, tout comme How Green Was My Valley (Qu’elle était verte ma vallée) en 1941. Les films, notamment ceux tournés pour la Twentieth Century Fox (produit du rachat en 1935 de la vieille compagnie de William Fox) de Darryl F. Zanuck sont alors souvent le résultat d’une alchimie particulièrement réussie entre le patron du studio et le cinéaste. On le sait, Ford participe ensuite activement à l’effort de guerre, une guerre qu’il aura anticipée en créant, dès 1939, le Naval Field Photographic Unit. Il filmera notamment les combats du Pacifique, prendra partie, de façon virulente parfois, sur la manière de conduire le conflit (December 7th, sur l’attaque de Pearl Harbor) et suivra l’armée américaine sur de nombreux théâtres d’opérations, en Asie, en Afrique et en Europe.

Être ou agir

La Seconde Guerre mondiale, catastrophe ayant brisé en son milieu le XXe siècle, laissera dès lors une empreinte indélébile sur son cinéma. En 1947, après My Darling Clementine (La Poursuite infernale), la collaboration avec Zanuck cessera. Ford recherche son indépendance, avec sa propre compagnie de production, Argosy Pictures, qu’il avait créée en 1939 avec Merian C. Cooper. Entre une souveraineté d’artiste constamment recherchée et les contraintes de la production hollywoodienne d’après-guerre, fréquemment entouré d’une troupe d’acteurs fidèles qu’il aime martyriser sur les tournages, John Ford va désormais construire une œuvre décisive, dont l’importance sera, malgré tout, longtemps incernable. Il n’est plus le réalisateur prestigieux des années à Oscars que certains commentateurs semblent regretter. Il tourne de nombreux westerns et des histoires de cavalerie, mythologie malgré tout toujours un peu méprisée, comme le démontrent les critiques écrites à la sortie de ses films. Jusqu’au début des années 1960, en France, les « baziniens » des Cahiers du cinéma se méfient de l’expressionnisme de son cinéma et de son supposé sentimentalisme, et lui préfèrent de loin celui qui sera finalement son envers idéologique, Howard Hawks.

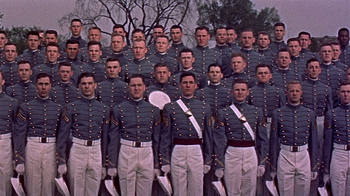

Car, dans les films de John Ford, contrairement au cinéma de l’auteur de Rio Bravo, être et agir ne peuvent coïncider. Et si Ford a ainsi pensé l’histoire et la nation américaine, c’est en s’opposant à l’idéologie pragmatique qui identifie l’agir et l’existence. Le héros fordien se défie fondamentalement de l’action (le colonel Brittles qui évite le combat avec les Indiens à la fin de She Wore A Yellow Ribbon) ou bien en est dépossédé (The Long Grey Line / Ce n’est qu’un au revoir, When Willie Comes Marching Home / Planqué malgré lui). L’action peut ainsi se réduire à un geste-reflexe (l’épisode The Civil War dans How The West Was Won / La Conquête de l’Ouest) ou à l’exécution d’un devoir réifié (Fort Apache / Le Massacre de Fort Apache). C’est que l’individu, cherchant une communauté utopique (l’armée par exemple) qui le protègerait des tensions (de classes, de races, de générations) de la société, finit toujours par se retrouver confronté à celles-ci. Il peut surtout y subir aussi la violence de sa propre pulsion, d’où le lien étroit qui unit racisme et sexualité dans certains films (The Searchers / La Prisonnière du désert, Sergeant Rutledge / Le Sergent noir, Two Rode Together / Les Deux Cavaliers). Les paysages, quant à eux, sont moins présents comme inscription réaliste et lyrique à la fois (tels qu’ils apparaissent dans les westerns d’Anthony Mann) que comme une géographie abstraite et mentale (la géologie antéhistorique de Monument Valley dans l’Utah utilisée en dépit de toute véracité géographique).

Deux siècles se sont condensés dans le cinéma de Ford. Le XIXe et la disparition d’un monde rural, préindustriel, si bien allégorisé par la Guerre de Sécession, catastrophe hantant les « americana » de l’auteur de The Sun Shines Bright (Le Soleil brille pour tout le monde). Mais aussi le XXe, triomphe absolu et effroyable de la technique, et le désastre qui le coupe en deux et qui voit l’industrialisation mise au service de l’extermination de masse.

L’image chez Ford plonge l’individu dans la totalité même du monde où cœxistent l’idée et sa réalité, sa trace documentaire tout au moins. Le fleuve tranquille ou tumultueux de l’histoire y est immédiatement visible comme une réalité indépendante de la volonté des individus. Ce que l’on appelle le progrès est désormais vu avec une lucidité implacable dont on ne retrouvera l’équivalent cinématographique que dans l’œuvre de Jean Renoir, autre génie irréductible à toute lecture préexistante à son art. C’est l’abyssale interrogation (The Man Who Shot Liberty Valance / L’Homme qui tua Liberty Valance) qui retourne l’idéologie « progressiste » pour se demander s’il fallait, au bout du compte, désirer ce que l’on appelle la civilisation.

Jean-François Rauger