Sam Peckinpah

Du 2 septembre au 11 octobre 2015

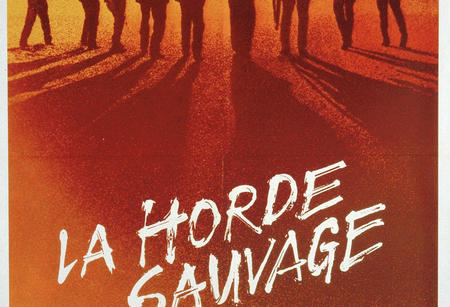

Le chaos et le temps

Il est sans doute impossible de comprendre le cinéma de Sam Peckinpah sans faire l’hypothèse qu’il représenterait à la fois l’étape terminale d’une forme qui se décomposait et la promesse d’un art affranchi de ce qui lui a longtemps interdit une certaine lucidité. La filmographie de l’auteur de The Wild Bunch (La Horde sauvage) fut une sorte d’ornementation baroque, plante bourgeonnant au milieu des ruines d’un paysage dévasté. Sam Peckinpah est un homme entre deux mondes. Sa personnalité s’est nourrie d’une authenticité vitale qui le rattachait encore à ses aînés, inventeurs d’un art classique. Mais il inaugure aussi une génération qui ne peut échapper à la conscience de soi, et à celle de sa place dans l’histoire du cinéma. Une génération pour laquelle le cinéma fut autant une donnée immédiate de l’existence qu’une culture à acquérir.

Sam Peckinpah est né le 21 février 1925 à Fresno, Californie. Loin de la vision légendaire qu’il a parfois lui-même véhiculée (il a prétendu avoir un grand-père indien !), sa famille était typique de la bourgeoisie provinciale et cultivée – le père était avocat, tenté par une carrière politique. Adolescent turbulent, il est placé dans une école militaire, puis s’engage dans les Marines en 1943, en plein conflit. Il sera envoyé en Chine à la fin de la guerre, où il sera témoin des luttes entre nationalistes et communistes chinois. De retour aux États-Unis, après quelques années à Fresno, il s’inscrit à USC (University of Southern Califorrnia), au département théâtre. Parallèlement, il trouve des petits boulots au cœur d’une industrie en plein essor et qui allait transformer le divertissement de masse : la télévision. Le hasard des rencontres professionnelles, son goût pour les récits et les histoires de l’Ouest et sa pugnacité le conduisent à écrire des scénarios pour des épisodes de série western, le genre le plus populaire du nouveau médium. D’abord pour le feuilleton séminal « Gunsmoke », puis d’autres (« Broken Arrow », « The Rifleman »). On lui confie bientôt la réalisation de certains épisodes. En 1959, grâce à Four Stars Production, il devient producteur d’une nouvelle série, « The Westerner », qui se distinguera radicalement du tout-venant de la production pour le petit écran. Les films écrits et réalisés par Peckinpah pour la télévision se nourrissent à la fois de la capacité d’abstraction que contiennent les contraintes de la production télévisuelle (tournage en studio contre grands espaces) et d’une manière de subvertir les conventions en prenant acte d’une corruption originelle qui entache les récits « westerniens ». Folie et dégénérescence, mélancolie et brutalité caractérisent un Ouest en noir et blanc et effraient souvent les dirigeants de chaînes de télévision auxquels va souvent s’opposer Peckinpah, inaugurant ce que sera sa vie professionnelle, à savoir une longue série de relations conflictuelles avec producteurs et studios.

Vieillissement de l’Ouest

The Deadly Companions (New Mexico) en 1961, fruit d’une proposition de l’acteur Brian Keith (qui incarne le premier rôle dans la série « The Westerner ») et du producteur Charles B. Fitzsimons, sera le premier titre réalisé pour le cinéma. Mais c’est véritablement Ride the High Country (Coups de feu dans la sierra), en 1962, qui lance la carrière cinématographique du réalisateur. La peinture d’un Ouest miné par une dégénérescence organique s’y accommode d’un regard crépusculaire porté sur un monde qui prend de l’âge. L’Histoire en a ainsi fini avec les vieux cow-boys (Joel McCrea et Randolph Scott, dans leurs derniers rôles), aventuriers fourbus venus d’un siècle qui s’efface. En 1964, Major Dundee, audacieuse tentative de bouleverser les conventions du film de cavalerie, fut mutilé par les producteurs mais témoigna d’un sens épique de la violence. Ce que confirmera le film suivant, qui fit la gloire du cinéaste et définit son style, The Wild Bunch, en 1968.

Coup de tonnerre dans le ciel du western hollywoodien devenu, ailleurs que dans l’œuvre du cinéaste, une triste parodie, The Wild Bunch est un opéra de la violence mais aussi une méditation, parfois un peu forcée, sur le vieillissement et la trahison, sur la possibilité d’un dernier tour de piste qui rejoindrait les itinéraires moraux (in extremis et dans un bain de sang) des héros du passé. Peckinpah invente, avec son monteur Lou Lombardo, une manière nouvelle de représenter la violence, alternance de plans au ralenti et de plans à vitesse normale. Tout à coup, au cœur de la brutalité, les images n’ont pas le même statut, les sensations se brouillent, la perception du temps devient étrange. Dès lors, Peckinpah va conserver des principes formels et esthétiques parfois systématiques, mais participant d’une pensée très précise, qui vont s’imposer au-delà même du western.

Une action peu sûre d’elle-même

Le cinéma de Peckinpah a participé d’un temps où l’action justement, moteur et précepte du cinéma américain, se retrouve en difficulté, s’enroule, se détend ou se relâche. Le ralenti est ainsi l’inscription dans la durée d’un mouvement qui s’étire jusqu’à en oublier ce qui le meut et vers quoi il se destine. Dans Major Dundee, la volonté du héros de continuer de poursuivre les Apaches après avoir récupéré les enfants qui avaient été pris en otage par ceux-ci indique l’abandon à une force sans véritable but. Dans Pat Garrett and Billy the Kid (Pat Garrett et Billy le Kid), le chasseur ne semble pas spécialement pressé de retrouver sa proie et le traqué spécialement pressé de lui échapper. Parfois l’action se suspend d’elle-même dans l’explosion d’un carnavalesque baroque, d’une transe musicale et sensuelle (Major Dundee, The Wild Bunch) qui est aussi un répit dans le mécanisme fatal des événements, revers apaisé d’une violence qui s’annonce pourtant. Parfois aussi, l’action peut quasiment disparaître au profit d’une pause élégiaque, comme dans le mélancolique The Ballad of Cable Hogue (Un nommé Cable Hogue), en 1970. Le chaos dont le cinéma de Peckinpah porte la trace définit aussi les relations entre les individus. La trahison est omniprésente et le combat de tous contre tous peut prendre une dimension cauchemardesque (Cross of Iron / Croix de fer, The Killer Elite). L’agressivité définit aussi les rapports entre les sexes. Là aussi, l’ombre de la trahison plane sur ceux-ci, et l’impossibilité, pour les hommes, d’accéder à une vérité que détiendraient les femmes (celle de leur jouissance) est précisément ce dont parlent certains des films comme Straw Dogs (Les Chiens de paille), The Getaway (Guet-apens) ou Bring Me the Head of Alfredo Garcia (Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia). La lutte pour la survie devient ainsi la seule vérité de l’existence humaine (Straw Dogs, Cross of Iron, Osterman Weekend). Une existence qui n’a jamais connu l’innocence primitive, comme le prouvent les fréquents moments témoignant de la cruauté des figures d’enfants (le scorpion torturé au début de The Wild Bunch).

Temps subjectif et Histoire

La cohabitation de deux vitesses différentes dans les moments de violence ou d’emballement de l’action inscrit une contradiction essentielle du cinéma de Peckinpah, celle qui oppose la perception subjective du temps et la réalité objective de celui-ci. Le temps subjectif abolit toutes les causalités et les conséquences pour se fondre dans une intensité au terme de laquelle la mort est inscrite. Le chaos affronte le mouvement inéluctable du temps. On peut y voir la représentation d’une ambivalence profonde, irréconciliable. L’historicisme profond d’un cinéma qui a pris comme thème le crépuscule d’un monde, les ravages de l’économie en marche, le vieillissement des hommes, si bien incarné par le choix des acteurs des films (Joel McCrea, Randolph Scott, William Holden, Robert Ryan, Jason Robards, sans oublier James Caan, héros mutilé dans Killer Elite) s’opposent à l’ivresse du présent dilaté, soit un temps qui se serait arrêté, ou du moins aurait été suspendu, interminablement. Là, dans la conscience de cette illusion, sans doute réside la mélancolie profonde de l’œuvre de l’auteur de Pat Garrett and Billy the Kid, collision brutale de l’être et du mouvement de l’Histoire.

Jean-François Rauger